シリーズ冬の味覚① こんや ナベ 食べる? 寒い夜の定番♪ 鍋のあれこれ

年が明け、季節はすっかり真冬。これから2月にかけて1年で最も寒いシーズンの到来です。

強烈な北風に吹かれたり、降り積もった雪の中を歩いたりして帰宅した夜に、身も心も温めてくれる定番料理といえば、やっぱり鍋ですよね。

この鍋というシンプルながら、バリエーション豊かな料理はいったいいつから日本人の胃袋を掴んできたのでしょう?

日本の鍋の歴史

鍋料理に必要なものといえば、食材はもちろんですが、熱源と鍋も欠かせません。その観点から、土器の発明こそ鍋料理の起源だとする専門家もいます。

土器が使われていた縄文時代の住居跡からは『炉』の痕跡も見つかっており、1万年近く前から後の鍋料理へと続く調理が行われていた、というのは容易に想像できますね。

やがて『炉』は、暖房や照明の用途で居室に置いた『囲炉裏』へと発展し、そこにかけた大きな鍋から、料理を取り分けて食べるスタイルが庶民の家庭では一般的になっていきました。

江戸時代に入ると、囲炉裏にかける大鍋に対し、囲炉裏のない料理店で火鉢やコンロを使う『小鍋仕立て』という形式が出現します。この『小鍋仕立て』が現在でいう鍋のルーツだとする見方が多いようです。

「食い倒れ」という言葉は、21世紀の現代では大阪にぴったりなイメージですが、当時は『江戸の食い倒れ』と言われ、食を楽しむ文化が庶民の間にも広まり、それが鍋の発展をいっそう促したのだとか。

田楽、湯豆腐、あんこう鍋など、様々な鍋専門店が江戸の町に創業し、さらに明治に入ると肉食が解禁され、牛鍋が一大ブームになったそうです。

百花繚乱♡21世紀の鍋たち

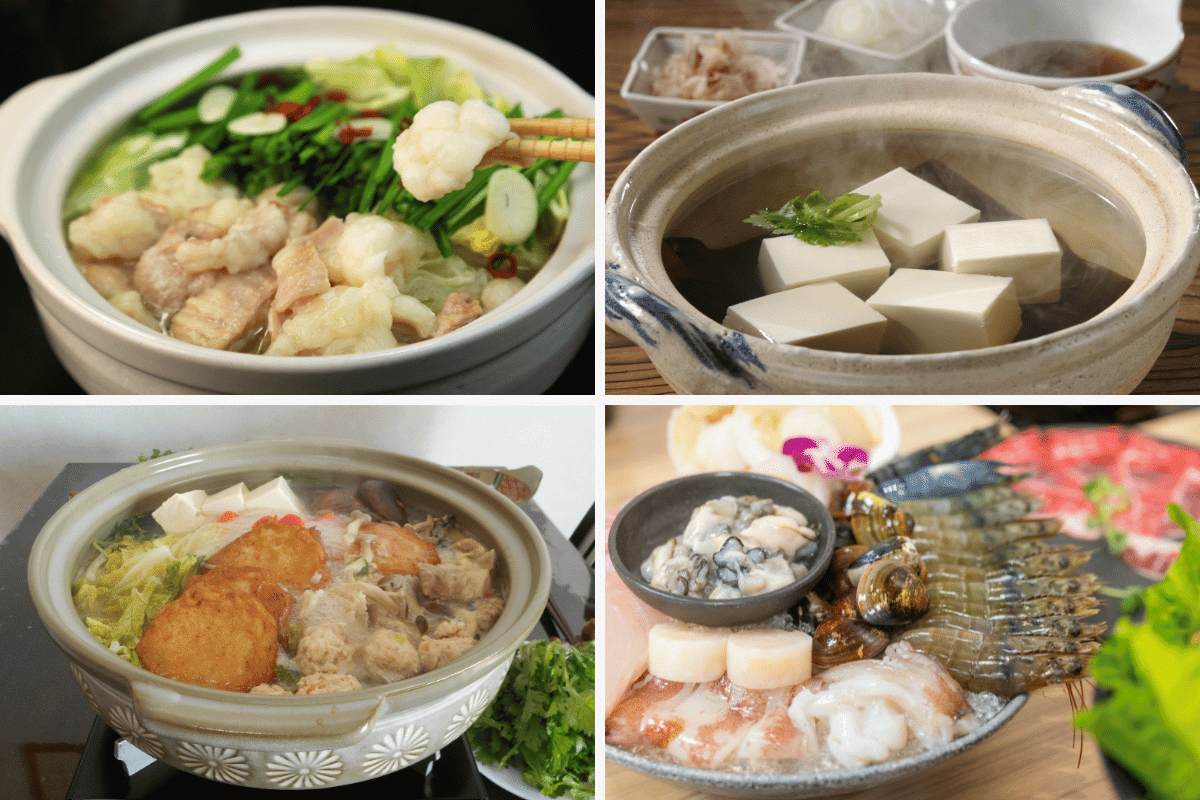

近代まで、そんな歴史を歩んできた鍋ですが、現代では様々な進化を遂げ、とてもバリエーション豊富で、まだ鍋になっていない味付けや食材を探す方が難しいのではないでしょうか。

水炊き、寄せ鍋、おでん、しゃぶしゃぶ、すき焼き、豆乳、もつ、ちゃんこ…と伝統的な定番を挙げていくだけでも、けっこうキリがない予感が…。

珍しかったり、歴史が浅かったり、ご当地鍋や、それぞれの家庭で独自に作られているものなんかも含めたら、本当にキリがなさそうに思えます。

ただ、こんなにたくさん種類があるのも、鍋が日本人の心と胃袋をしっかり掴んで放さない証拠と言えるのでは?

みなさんはどんな鍋がお好きですか。

ナポリタン&シチュー⁉ 鍋じゃないけど、これも変わり種?

キムチは鍋界の革命児?

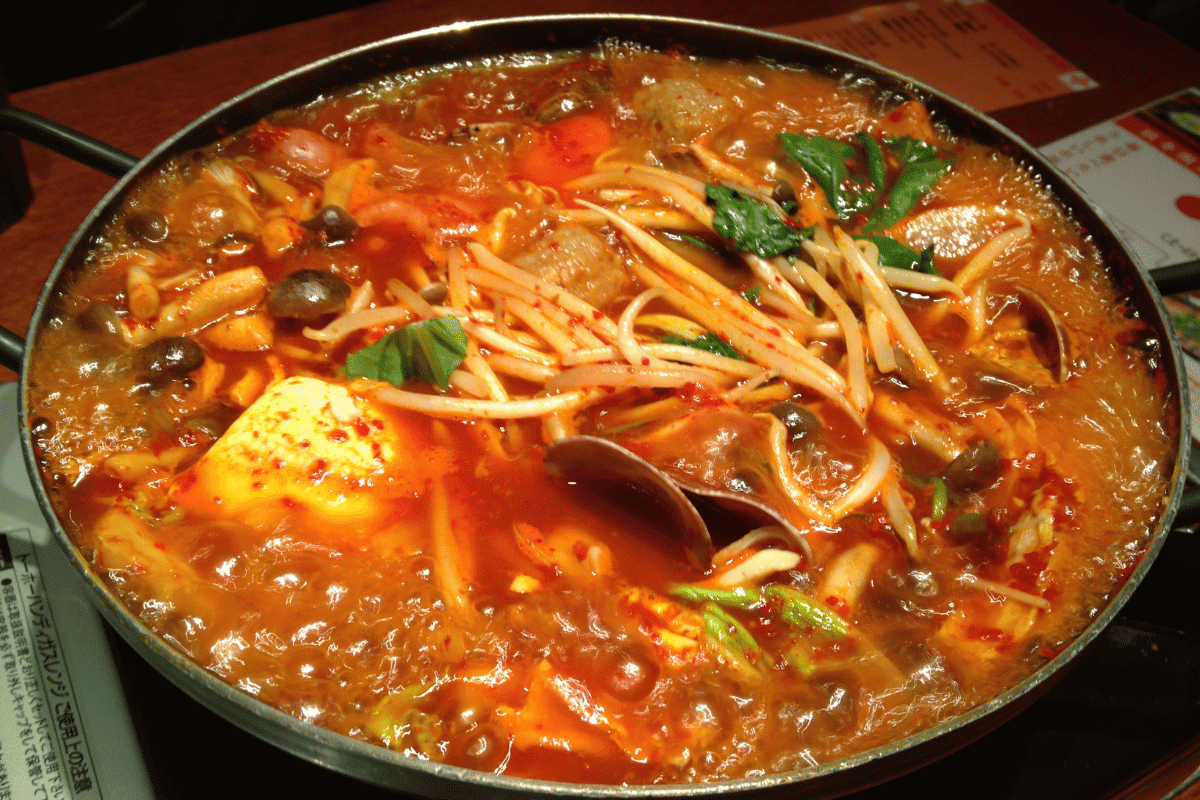

キムチ鍋といえば、海外の味つけを取り入れた鍋の代表格にして、鍋の人気ランキングでも上位の常連ですが、意外にも歴史は浅く、始まりは1980年代頃だと言われています。

日本でキムチの素がはじめて発売されたのが1975年で、キムチ自体は、この頃から徐々に一般への認知が広まっていったようです。さらにキムチ鍋の素が発売されたのは1999年で、だいたい四半世紀前のこと。

ちなみに、本家の韓国にはその名も『キムチチゲ(チゲは韓国語で「鍋」のこと)』という料理があるのは多くの方が知るところでしょう。

「キムチ鍋とキムチチゲって結局は同じ料理でしょ」という方もいらっしゃるかと思いますが、厳密には違う点も。キムチ鍋では、鍋定番の野菜、白菜をよく使いますが、キムチチゲの方は通常、生の白菜を入れないのだとか。キムチ鍋は、日本流にアレンジされたようですね。

もしかすると、キムチ鍋が日本の冬の味覚の定番になった頃から、鍋はさらなる可能性を追い求めつつ、バリエーションを広げ、進化の道を歩み始めたのかも…?だとすればキムチ鍋は、日本の食文化に大きな変化を与えた革命児⁉

しかし調べてみても、裏は取れず…残念。ただ、謎のままなら、ロマンは広がるということで、ご容赦いただけたら幸いです。

スンドゥブチゲもおいしいですよね♡

最後までおつきあいいただきありがとうございます♪

このコラムでは食にまつわる様々なことを毎回取り上げています。今後もお楽しみに。

▼こちらの記事もおすすめ!

飲食業界のしごとを存分に楽しみたい人、楽しさと成長できる環境を見つけたい人、ファイブグループでヒトと未来を熱く語る人事と話してみたい人は、ぜひリクルート窓口へご連絡ください!